危楼伫倚一沉吟,草色烟光暮霭侵

为什么柳永词“不减唐人高处”?

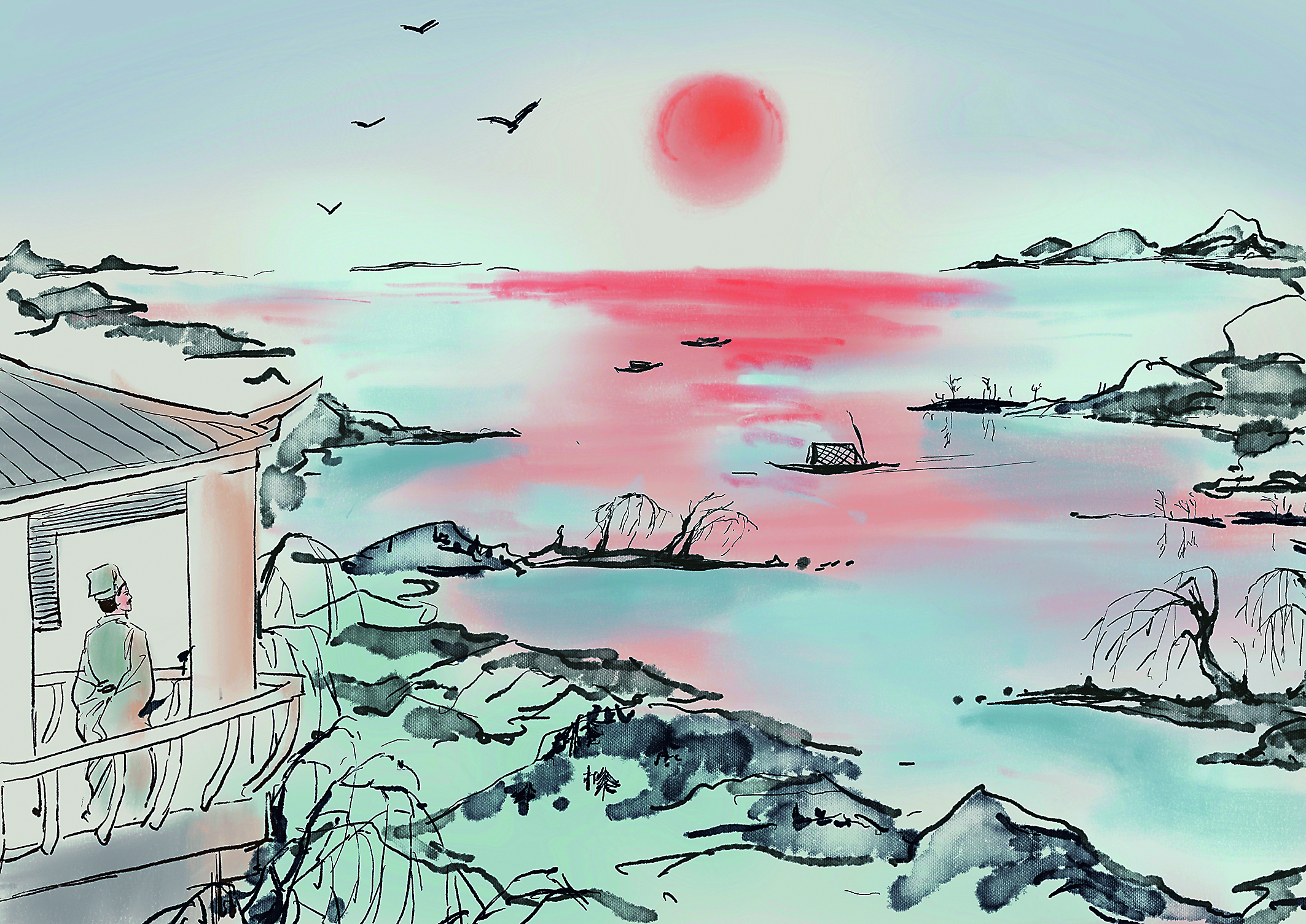

插图:何嘉悦

叶嘉莹讲授

陆有富整理 于家慧审校

柳永的词除了蕴含悲秋的传统以外,还有一个很重要的内容,即“望远”的传统。诗歌里最富有诗意的一种感情是追寻,西方文学理论中典型的概念,就提到追寻是文学的一种基型。古今中外的诗歌常常表达人类追寻的感情。鲁迅先生在《彷徨》的题词上就写着“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这是屈原的《离骚》里的两句话。两三千年之后,鲁迅先生还用这样的句子来题写自己的集子,可见这种追寻是从古到今,人心共通的一种感情。

柳永词中的“望远”传统

追寻的结果常常是不得,所以追寻常常伴随着失落。这种情感关联,在中国的文字里都有体现,比如“望”字。“望”有很多的解释,最基本的意思是“远望”,向高处或者远处看,远望可以引起人追寻的感情,一种向远处和对希望的追寻。

然而,古文里用“怨望”指内心的哀怨。追寻而不得,所以产生的哀怨。“望”是非常奇妙的一个字,它融合了希望和怨望、追寻不得的失落等复杂之情。

柳永的词很好地体现了这种传统感情。如柳永的《甘草子》开篇就是“秋暮”,足见他喜爱写秋天,尤其是迟暮的秋天。《曲玉管》中,“陇首云飞,江边日晚,烟波满目凭阑久。立望关河萧索,千里清秋。忍凝眸”,写得高远。“陇”,指陇山,东汉张衡的《四愁诗》有“欲往从之陇阪长”。他说我有一个所爱的人,我想去跟她在一起,“欲往从之”,可是却被“陇阪”阻隔。“阪”是山坡,有那么长、那么高远的一座山把我们阻隔了。

张衡的《四愁诗》写了四首,都围绕希望、远望和怨望展开。他说我所追寻的人在东方,我求不到;我所追寻的人在西方,我求不到;在南方求不到,在北方也求不到。“侧身东望”“侧身西望”,他写了很多的“望”字,四方都张望了,四方都没有求得。杜甫曾经度过陇山,写下“迟回度陇怯”(《秦州杂诗》)。“迟”是迟疑、考虑,我不能够勇往直前,因为山太高了,太艰难了;“回”是徘徊,我迟疑徘徊,我要度过陇山,可是心里面真是“怯”;“怯”是害怕,因为那座山那么高、那么远,所以“陇首”给人高山的联想。

李商隐写有《楚吟》:“山上离宫宫上楼,宫前山畔暮江流。楚天长短黄昏雨,宋玉无愁亦自愁。”“山上离宫宫上楼”,这个宫殿是盖在高山上的,而且是宫殿上面的最高的一层楼。你要在宫楼之上远望,“宫前山畔暮江流”,就在那离宫的前面,在那高山的脚下,你看到暮江流到天的尽头。“楚天长短黄昏雨”,李商隐到过楚这个地方,他说这个地方,尤其是湖南、湖北那一带,每到黄昏常常下雨。这个“长”和“短”指的是雨之长短。柳永虽不见得在写词时特意想到这些诗句,但自然传承了这一传统。

柳永写秋天,写日暮,写远望,还写阵雨,如“对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋”(《八声甘州》)。从晴到阴、从阴到晴是一种大自然的变化,那种幻化无常会给人一种触发。所以李商隐说,“宋玉无愁亦自愁”,宋玉本来没有愁,在这样登高望远的景色之下,他也会愁的。

柳永的词,他的秋,他的日暮,这些景象常常都是跟远望有关,有时是跟阴晴结合起来的。他说“陇首”的“云飞”,“云飞”也是一种变化和消逝,雨的晴阴是一种变化,大自然的变化,引起内心的变化。柳永写下“归云一去无踪迹,何处是前期”,他说万事的消逝就好像那回到山里的云,消失得这样快,这样无影无踪。从前那么多的期待、那么多的盼望,都去哪儿了?现在年华老去,一事无成,“归云一去无踪迹,何处是前期”。

陶渊明写过一首《咏贫士》,头几句为“万族各有托,孤云独无依。暧暧空中灭,何时见余晖”。陶渊明写得非常好,他说天下宇宙的万族都有一个寄托,树的根在地里,鱼游在水里,可是只有那天上孤单的一朵云没有依靠,它上不在天,下不在地,它完全是悬在空中的。头两句陶渊明用象征写他孤独的感觉,他觉得人生不只是孤独的,而且是短暂无常的。“暧暧空中灭”,“暧暧”是云彩浮动的样子,他说暧暧的浮云在空中消灭了。你说今天这朵花落了,明年这棵树开花,同样的一棵树,在同样的地点,可是云呢?云消逝之后你怎么找回这一朵云?就是再来一朵云也不是这朵云了。云在天上,天上有日光,我们常常说“天光云影”,你什么时候再看到那余晖,那浮云在天空中留下的一点光影?

柳永说“归云一去无踪迹,何处是前期”,可见他对云彩的消逝有一种很深的感发,那归云的消逝暗指他从前的期待和盼望都消逝了。

“陇首云飞,江边日晚,烟波满目凭阑久。”他凭靠着高处楼上的栏杆,看到了什么?是“烟波满目”。在黄昏时看水,水面上常常有一层烟霭凝纹。“烟波满目凭阑久”,他凭在这个栏杆上,凭了这么久。冯延巳的词说,“独立小桥风满袖,平林新月人归后”,从新月的初升等到夜深人静,他立了这么久。柳永的《戚氏》写道:“晚秋天,一霎微雨洒庭轩。槛菊萧疏,井梧零乱,惹残烟。凄然,望江关,飞云黯淡夕阳间。”你看柳永所写的形象都是如此,那消逝的云,那黯淡的光影,在夕阳西下的时候,“飞云黯淡夕阳间”。后面他接着写:“当时宋玉悲感,向此临水与登山。”这是宋玉的悲感,是“贫士失职而志不平”,是“羁旅而无友生”,是没有朋友的悲哀。柳永还在《玉蝴蝶》里写:“望处雨收云断,凭阑悄悄,目送秋光。晚景萧疏,堪动宋玉悲凉。”这是柳永心里一贯的感情,“雨收云断”,这同样是云的消失,阴晴的变化,是“凭阑悄悄”,“悄悄”是安静而且寂寞的感觉,是“目送秋光”,满眼的秋天的景色,是“晚景萧疏”,特别是黄昏的时候,那景象更萧条。所以他说“堪动宋玉悲凉”,是那“悲哉秋之为气”,是那摇落的草木变衰,是那贫士失职,是那羁旅无友的悲慨,这都是柳永所写的。

柳永还有一首很好的词《雪梅香》,当中写道:“景萧索,危楼独立面晴空。动悲秋情绪,当时宋玉应同。”“景萧索”,那摇落萧条的秋景,是“危楼独立面晴空”,最高的楼,他一个人站在楼上,面对着四望的荒凉。我们在讲宋玉的《九辩》的时候说过“廓落兮羁旅而无友生”,“廓落”是一种非常空旷而寥落的感觉,所以“危楼独立面晴空”,面对着四面空旷的天地,“动悲秋情绪”,感动了我的悲秋情绪。“当时宋玉应同”,我想当年宋玉应该跟我一样悲慨,就像杜甫所写的“摇落深知宋玉悲”,而且是“怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时”。

柳永词中的“兴象”

柳永的词可以达到唐人的高处,原因之一在于“兴象”,所谓“兴象”就是说你的感动,“兴”就是你的感发、你的感兴;“象”是你所描写的景物形象,二者紧密结合,即景中有情,情中有景,形象跟感动是完全密切地结合在一起的。中国的诗歌里,有的是单纯地写感动,像杜甫的诗“穷年忧黎元”(《自京赴奉先县咏怀五百字》),说在这样困穷的年岁,我为老百姓而担心,这是直接的叙述,他没有一个形象。有的时候诗人所写的只是形象,没有感动,像宋徽宗的词“裁剪冰绡,轻叠数重,淡着燕脂匀注”(《燕山亭》),他虽然把杏花写得很美,但没有表现出他自己的感动。

而唐诗最值得注意的就是“兴象”。在此之前,汉魏六朝的诗是质朴的,都是直接叙写,直接写情,没有那么多景色的陪衬。中国单纯的写景的诗是比较晚才兴起的,从谢灵运开始。宋朝以后的诗就喜欢议论说理,而把那种大自然的景物的形象跟内心的感动结合得恰好的,是盛唐这个时代的诗人。柳永的词都是把大自然的景象跟他内心的感动密切地结合在一起的,这是他之所以有唐人高处的一个原因。

柳永词中的“气象”

柳永词另外一个特色就是“气象”的高远。如“烟波满目凭阑久”“危楼独立面晴空”,意境开阔、博大。《八声甘州》中有“对潇潇暮雨洒江天”,又是“雨”,又是“潇潇”,而且是黄昏的雨,是“一番洗清秋”,经过秋雨的冲洗,秋天的景象就更加鲜明了。

“渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。是处红衰翠减,苒苒物华休”,柳永词里有生命的短暂落空的悲哀。“是处红衰翠减”,“是处”是到处,“红衰翠减”是红花凋零了,绿叶减少了。“苒苒物华休”,“物华”是万物的芳华,宇宙万物的芳华,最美好的东西消失了。他说“惟有长江水,无语东流”。我们在讲李后主的《虞美人》的时候,说“春花秋月何时了”,那是永恒的;说“往事知多少”,那是无常的,他是拿永恒跟无常作对比。表面上看,柳永这首词也是拿无常跟永恒作对比,“是处红衰翠减,苒苒物华休”,写的是无常,“惟有长江水”是永恒不变的。可是你一定要知道,非常奇妙的一点是,“惟有长江水,无语东流”里那个永恒所代表的是什么,长江水的形象所代表的是什么?是无语的寂寞,是东流的长逝,是永远在消逝。

王国维写过这样两句词:“人间事事不堪凭,但除却、无凭两字”,他说人间事事都是无凭的,只有一个是有凭据的,即“无凭”两字。柳永词中这种对生命、对永恒与无常的思考与之相通,这正是柳永词的魅力所在。