近日,李六乙导演的话剧《雷雨》在国家大剧院首演。《雷雨》可谓家喻户晓的中国现实主义话剧经典之作,演出版本繁多,这也使得该剧的重新排演颇具挑战性。李六乙带领演员打破了观众的“审美疲劳”,回归曹禺精神性表达的同时,在舞台阐释上力求推陈出新。

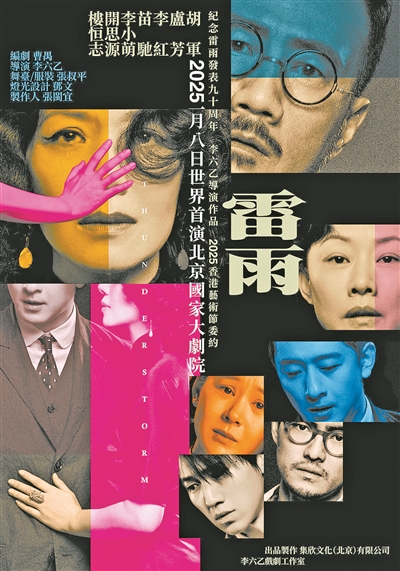

海报设计/张叔平

回到原点 删去鲁贵

自《雷雨》诞生以来,曹禺几次对剧本的修订都有鲜明的时代印记。近年来,多数作品都依照上世纪50年代的底本演出,但“回到原点”逐渐成了诠释经典的大势所趋:从2021年濮存昕、唐烨导演的北京人艺新排版《雷雨》,到今年这部李六乙导演的《雷雨》,创作者们都在尝试还原最初的剧本。李六乙表示希望“回归曹禺心中的《雷雨》”,因此这版演出参照1936年最早出版的单行本,除了取舍不做其他修改。

《雷雨》的序幕与尾声均发生在“十年后”,地点是已变为教会医院的周公馆。考虑到时长,此前《雷雨》的演出普遍选择删去看似与主体故事割裂的这两场戏,将其呈现出来的版本也多是片段式的浅尝辄止。但对曹禺来说,序幕与尾声至关重要——带来“欣赏的距离”,即拉开观众与悲剧冲突的时间距离、心理距离,达到间离效果的同时,绵延出诗化的悲情余韵。他曾在自序中提到这两场戏的用意是“想送看戏的人们回家,带着一种哀静的心情”。可是曹禺也深知排演全本的困难,他曾为演出这两场戏而尝试删减第四幕的内容,但无从下笔,坦言这“需要一位好导演用番工夫来解决”。90年后的今天,李六乙几乎完整地将序幕与尾声搬上了舞台。

面对体量格外庞大的《雷雨》原作,若想使演出不过于冗长,需得找到将剧本解构的“钥匙”。李六乙选择彻底删去了鲁贵这一穿针引线的角色,这无疑是条大胆而艰难的道路。原剧本中,第一幕开头“鲁贵说鬼”的情节负责交代基本的人物关系,删减后便需要凭借演员的表演和对部分台词情节的重新架构使故事弥合。作为剧中唯一没有陷入“纷争”的角色,鲁贵的消失使得戏剧冲突更为集中。尤其是第三幕(四凤家)中,没有了鲁贵的“掺和”,四凤与两位少爷的情感纠葛得以用更直观的方式表现——四凤夹在周萍与周冲之间,在不被允许的爱情和遥不可及的理想中困顿挣扎。从全剧来看,此处删减并未影响人物和情节的呈现,反而使“哀静”的意蕴更为突出。只是这样的改编提高了《雷雨》的观演门槛,使得对原剧叙事方式不熟悉的观众较难理解其中滋味。

1993年,王晓鹰导演曾在中国青年艺术剧院排了一出没有鲁大海的《雷雨》。当时曹禺先生评价:“这能让《雷雨》进入一个新的世界,它已经很旧很旧了。”正因为《雷雨》的经典性,所以改编难度高,但解读空间也相应的丰富。每一代人会交出自己的思考与诠释,探寻《雷雨》的现代性和哲理深度。

追求诗性 回归人性

李六乙导演的这版《雷雨》流淌着淡淡的诗意。苏珊·朗格曾在《情感与形式》里提出:“要以一个统一的美学原则,把艺术组织为一个逻辑严整的体系。”对于一个完整的演出,导演要在哲理内涵上给予整体把握。曹禺曾明确指出:“我写的是一首诗,绝非一个社会问题剧。”李六乙没有因循现实主义的呈现方式,而是通过表现主义的风格解读,强调了无法改变的宿命。

本剧并未完全依据舞台提示进行布景,舞美设计张叔平构建了一个简洁写意的诗性空间,从序幕到尾声始终没有换景。核心表演区由舞台中央的两张沙发和一个茶几构成,两侧布置有简单的家具,后区通向二层的环形楼梯笼罩在幽深的蓝光下。不论是十年后的教会医院,还是当下的周公馆客厅,乃至杏花巷10号的全部戏份都在这一台景中上演。九位演员全程几乎没有下场,没有戏份的时候他们坐在舞台两侧的暗区,静观亮区的主场戏,形成了“戏中戏”般的双重观演关系。遭受了情感创伤的蘩漪和侍萍偶尔会被拥抱、抚慰,以悲悯之心俯瞰全剧,仿佛一切都是十年后“疯子”和“不说话的人”的回忆。

这样的时空排布使舞台宛若一个封闭的牢笼,他们被困在这段爱恨交织的往事中无法逃脱,一遍遍回溯这段“残忍”的经历。周朴园和鲁大海两人被允许离开,坐在舞台前区孤独的转椅上,苍凉的无力感油然而生。正是这样的诗性空间让观众得以从有限的戏剧空间进入无限的精神空间。

李六乙版《雷雨》在表演上关注“人”的回归,打破了人物善恶二元对立的符号化刻板印象,将复杂的心理活动外化为舞台行动,呈现出曹禺笔下“郁热”与“哀静”兼具的精神疆域。戏剧家阿尔托曾在《东方戏剧与西方戏剧》中写道:“姿势动作和其他一切担负空间语言的东西反比台词的表达更为准确……真正的感觉实际上都是不能解释的,表达它就是背叛它,而解释它也就是掩饰它。”

肢体表达的创新在周萍与蘩漪的对手戏中体现得最为明显。以往演出中,周萍对蘩漪的态度是厌恶、逃避,略显冷漠无情,二者交流时的身体状态也较为克制。李六乙则突出了隐藏在语言之下的感情和情欲。蘩漪向周萍倾诉时,尽管他嘴上说着“你疯了”之类绝情的话,但身体却诚实地靠近、安抚她。肢体与台词的反差外化了周萍优柔寡断、纠结痛苦的内心世界。而当周萍无法承受内心的隐痛,掐住蘩漪企图制止她时,蘩漪的第一反应不是逃离,而是用手抚摸周萍身体,人物的压抑与野性、干枯与热烈,都在一次次肢体的纠缠中展露出来。

此外,有些台词的处理也明显有别于其他版本。周朴园与侍萍相认时流露出的一丝哀痛,让观众对他的情感世界产生了新的理解。四凤发毒誓“就让天上的雷劈了我”一句,不再是撕心裂肺的呐喊,而是轻声的、一字一顿的吐露,放大了少女面对不被认可的爱情时的委屈无助。

这些具有新意与诗意的表达,使人物形象更加丰满,演出意境更加悠远,不失为解读《雷雨》的另一种方式。

延伸语汇 澡雪精神

基于对原作的文本细读,李六乙还融入了许多符合曹禺原意,却鲜少被提及的舞台语汇。在排布时,将核心元素突出放大、反复强调,视听风格显得新颖。对修女角色的有意强调或许对这部中国本土的现实主义作品来说稍显违和,但也能从剧本中找到支撑。曹禺在序幕的舞台提示里写道:“开幕时,外面远处有钟声。教堂内合唱颂主歌同大风琴声,最好是巴赫的B小调弥撒。”李六乙据此安排这支曲子及主题相近的马勒第二交响曲作为配乐,并几度出现,营造出神圣而悲悯的意味,似乎指向对往事的赎罪和对命运的敬畏。

含蓄隽永的结尾也是由剧本中反复提及的“外头下雪了”生发而来。客厅四周的墙壁——也是先前束缚他们的牢笼,缓缓升起,他们终于看到了外面的世界。舞台上雪花纷飞,四凤、周萍、周冲、鲁大海几个年轻人率先奔向广袤纯洁的天地间,继而是步调沉重的周朴园,仿佛一切过往的罪孽都被这场大雪埋葬。漫天飞雪中,只留下蘩漪与侍萍,仍然呆坐在沙发上,她们始终被困在周公馆,困在那段残忍的回忆中,无法脱身。

《庄子·知北游》说:“汝齐戒,疏瀹而心,澡雪而精神。”作为至纯之物的白雪可以使人清净心志,返璞归真。《雷雨》中的这场雪不仅洗刷了剧中人的爱恨纠葛,还带领观众走入一片沉思之海。对艺术创作者来说亦复如是,唯有摒除杂念,以虚静之心观待万物,不囿于前人之作,不畏惧创新之难,如同雪夜守灯人,使经典在当代焕发新生。文/朱彦凝